Inteligencias desbordadas: entre el trabajo, la confianza y la gobernanza del futuro

- Jorge Alberto Hidalgo Toledo

- 13 oct 2025

- 4 Min. de lectura

Dr. Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Human & Nonhuman Communication Lab, Facultad de Comunicación, Universidad Anáhuac México

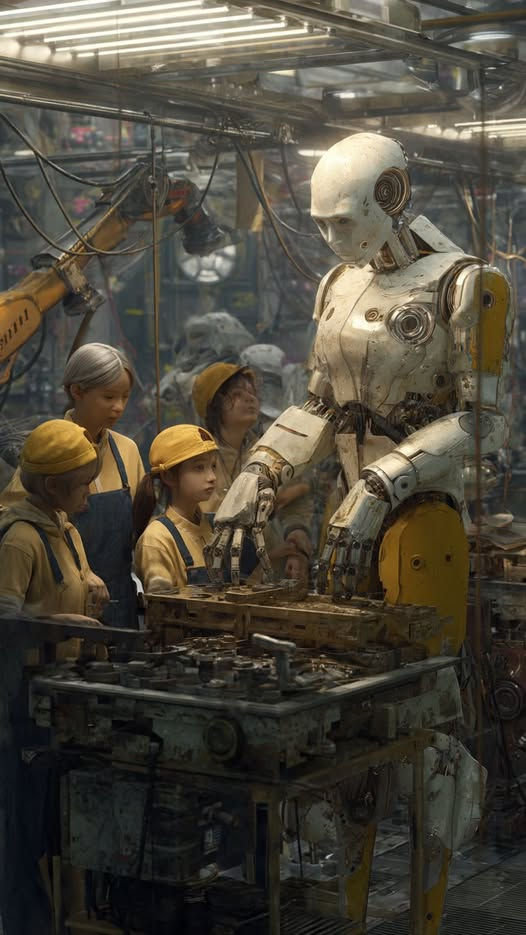

El oleaje invisible del trabajo artificial

Vivimos en un tiempo en que la inteligencia ya no es propiedad de la mente, sino infraestructura. La reciente investigación de OpenAI, “la más grande hasta la fecha”, muestra un desplazamiento sutil pero revelador: ChatGPT ya no se usa principalmente para trabajar, sino para vivir. Más del 70% de los mensajes provienen de usos no laborales. La herramienta que nació como asistente de productividad se ha vuelto un espejo cotidiano del pensamiento, del ocio, del afecto y de la soledad digital.

Esa ola silenciosa nos tomó, otra vez, en la misma playa. A unos los revolcó la corriente de la automatización; a otros los hundió en la arena del desempleo cognitivo. Algunos aprendieron a nadar sobre los algoritmos, y unos cuantos más decidieron perder el miedo al mar y dejarse llevar mar adentro. Pero el verdadero naufragio no es técnico, sino simbólico. La información fluye con tal fuerza que desborda la capacidad humana de darle sentido. En ese flujo incesante, el riesgo no está en perder el trabajo, sino en perder la densidad del pensamiento.

La era del “workslop”: el espejismo de la productividad

Los investigadores de BetterUp Labs y Stanford lo llaman workslop: una masa viscosa de textos impecables, pero vacíos; de informes sintácticamente correctos, pero conceptualmente huecos. Trabajo que parece trabajo, pero no lo es. Una imitación del pensamiento que exige que otro —un colega, un supervisor, un lector— lo reescriba, lo corrija o lo entienda.

El workslop es el residuo cognitivo de la productividad artificial. No genera conocimiento, sino cansancio. No amplía la colaboración, la erosiona. Y, como toda forma de contaminación simbólica, termina afectando el tejido más delicado de las organizaciones: la confianza.

Como advirtió Hannah Arendt, cuando la acción humana se sustituye por la mera fabricación, el mundo se llena de objetos —o textos— sin mundo. La productividad, sin juicio, degenera en ruido. Y el ruido, en alienación.

La grieta de la gobernanza

El Foro Económico Mundial lo llama la “brecha de implementación responsable”. Tres años después del estallido de la inteligencia generativa, el entusiasmo tecnológico ha corrido más rápido que su madurez ética. Sabemos qué puede hacer la IA, pero aún no sabemos cómo hacerla convivir con lo humano sin dañar su esencia.

Esta falta de gobernanza no es un vacío normativo, sino un vacío de sentido.

La regulación no se reduce a protocolos: es la arquitectura moral de lo posible. Cuando el mercado construye sin brújula y los gobiernos reaccionan sin horizonte, lo que se erosiona no es sólo la confianza en la tecnología, sino la fe en el futuro.

De ahí la urgencia de los mecanismos globales que comienzan a diseñarse —como el Global Dialogue on AI Governance y el Independent International Scientific Panel on AI convocados por la ONU—, que intentan recordarnos que gobernar la IA es, en realidad, gobernar nuestra relación con el poder y el conocimiento.

Los nuevos templos de la inteligencia

Mientras las discusiones éticas buscan tono y lenguaje, la infraestructura avanza con la velocidad del rayo. Oracle, SoftBank y OpenAI anuncian inversiones por 400 mil millones de dólares en megacentros de datos: catedrales del silicio donde la inteligencia se condensa en energía. NVIDIA promete chips por otros 100 mil millones. Nebius levanta 3 mil millones más para expandir su red de cómputo.

El mundo ha reemplazado los templos del espíritu por templos de procesamiento. La fe ya no se deposita en lo divino, sino en la capacidad de cálculo. Y sin embargo, como advertía Byung-Chul Han, “la información no es verdad; sólo la transparencia sin sombra”. Cuanto más iluminamos el mundo con datos, más olvidamos la penumbra donde habita el sentido.

De la inteligencia útil a la sabiduría relacional

La revolución generativa no transforma los empleos, sino los gestos. No sustituye profesiones, sino formas de pensar y de sentir. En ese tránsito, necesitamos pasar de la inteligencia útil a la sabiduría relacional: de producir respuestas a construir vínculos; de la eficiencia algorítmica al discernimiento ético.

Lo que se requiere no es más información, sino más conciencia; no más capacidad de cálculo, sino más capacidad de compasión.

Porque, como diría Edgar Morin, el conocimiento que no se vuelve autoconocimiento degenera en técnica sin alma.

El maestro como IA Wizard

En medio de este oleaje, el futuro depende de una figura casi olvidada: el maestro como IA Wizard, el mediador entre los mundos del código y del alma. No es el programador que domina la técnica, sino el pedagogo que enseña a habitarla con sentido. Es quien acompaña a las nuevas generaciones en el arte de pensar con la máquina sin dejar de sentir con el corazón.

Su papel es alquímico: transformar el dato en conocimiento, el conocimiento en sabiduría, la sabiduría en servicio. El IA Wizard no entrena usuarios, forma sabios; no enseña herramientas, enseña discernimiento; no programa máquinas, sino conciencias.

En una época que ha confundido la educación con el adiestramiento, su misión es recordar que humanizar la tecnología es volver a enseñar a mirar. A mirar el mundo, no como un conjunto de datos, sino como una red de significados donde cada gesto humano sigue teniendo valor.

Cuando pase la ola

Cuando baje la espuma de la euforia tecnológica, el mundo deberá preguntarse qué dejó la ola. Algunos habrán naufragado en la automatización; otros habrán aprendido a surfear la complejidad. Pero los verdaderamente sabios serán los que hayan aprendido a leer el mar, a discernir entre el ruido y la corriente, a entender que la inteligencia no se mide por la velocidad con que responde, sino por la profundidad con que comprende.

El futuro de la IA no se juega en los laboratorios, sino en las aulas, en los hogares, en los templos invisibles del pensamiento humano. Porque, al final, el desafío no es que las máquinas aprendan a pensar, sino que nosotros aprendamos a no olvidar por qué pensamos.

El riesgo no está en que las máquinas se vuelvan humanas, sino en que los humanos se vuelvan máquinas que ya no se preguntan por el sentido. Y quizá, cuando la próxima ola llegue, lo sabio no será resistirla, sino aprender a navegarla con los ojos abiertos y el alma despierta.

Comentarios